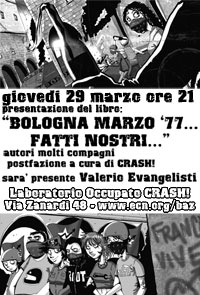

bologna marzo '77... fatti nostri...

A 30 anni di distanza torna disponibile uno dei libri più importanti del '77

italiano, in una rinnovata versione con la pubblicazione delle foto inedite

sequestrate dalla magistratura ed una postfazione a cura del Laboratorio

CRASH! A 30 anni di distanza torna disponibile uno dei libri più importanti del '77

italiano, in una rinnovata versione con la pubblicazione delle foto inedite

sequestrate dalla magistratura ed una postfazione a cura del Laboratorio

CRASH!

1977: chi controlla il presente,

controlla il passato;

chi controlla il

passato,

controlla il futuro

Giovedi 29 marzo alle ore 21 presentazione della ristampa del libro presso il

Laboratorio del precariato sociale CRASH!

con Valerio Evangelisti

Anticipazioni dalla postfazione della ristampa de "I fatti nostri"

Fatti nostri va inserito in un contesto storico preciso di cui vanno

riconsiderati alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la

valorizzazione del conflitto, la comprensione sicura del fatto che il

cambiamento avviene attraverso lo scontro tra ipotesi e pratiche

antagoniste e che la lotta investe tutti i campi, l'intera esperienza di

vita e vale se mette mano ad una "rivoluzione antropologica", condizione

di quella politica, in modo tale che il cambiamento radicale investa

sia i rapporti di forza tra le classi, sia le relazioni sociali e umane.

Pensiamo, poi, alla rilettura di Marx e dei conflitti di classe fatta

dall'operaismo, al femminismo, alla proliferazione di nuovi linguaggi e

modi di trasmissione relativamente all'arte, ai saperi, alla

comunicazione, alle innovazioni in campo politico. E ancora: alla

proliferazione di case editrici, di librerie, di centri sociali, di spazi

nelle scuole e nelle università in cui sperimentare saperi e pratiche di

vita alternative.

[...]

A scrivere oggi un libro di ...fatti nostri... potrebbero essere le

generazioni di studenti che dopo il '77 si sono avvicendati

nell'università più antica e cara d'Europa. Lo sfruttamento di

bottegai, di affittacamere, del lavoro precario, al nero, degli studenti

rimane una costante determinante per la ricchezza di questa città' .

Oppure potrebbero scriverlo gli immigrati, a migliaia giunti in questi

trent'anni, anch'essi discriminati e sfruttati, spessissimo privi di

servizi e di una casa; oppure, ancora, quanti, nei quartieri, specialmente

giovani proletari, sono presi nella morsa della precarietà della vita,

senza reddito e senza grandi prospettive.

[...]

Ad invertire il processo di costante subordinazione alle logiche della

valorizzazione, ci provò, con generosità , impegno, ma anche con sgomento

e angoscia, il movimento del '77. In una realtà repressiva giunta al suo

apice, stretti dai tutori dell'"ordine" che usavano con sempre più

disinvoltura le armi da fuoco nei cortei, e dai fascisti, che continuavano

indisturbati a mettere bombe sui treni e a ammazzare i compagni, i "nuovi"

proletari resistevano. Fu l'ultimo assalto al cielo?

[...]

La nascita della fabbrica diffusa si dà per il doppio processo di fuga

dalla fabbrica-caserma da parte dell'operaio-massa in lotta e dall'uso

capitalistico della crisi finalizzata alla ristrutturazione della base

produttiva. In questa situazione si creano le condizioni per una

ricomposizione di classe ad un livello più alto, con la potenzialità di

estendere all'intera società l'antagonismo, fin dentro la sfera della

realizzazione del capitale, nella circolazione. Dunque, gigantesca

produttività della cooperazione sociale, all'interno di cui, tuttavia, il

tentativo di una parte della forza lavoro di "fuggire" dalla

valorizzazione e dallo sfruttamento risulterà essere una chimera e

un'illusione.

[...]

Le lotte dell'operaio massa negli anni sessanta e le pratiche che esse

favorirono, caratterizzate dal ritiro della delega ai politici di

professione e dalla democrazia diretta, misero seriamente in crisi l'

architettura del potere. Le lotte autorganizzate nelle fabbriche –

attraverso scioperi a "gatto selvaggio", sabotaggi alla catena, picchetti,

ecc. - aventi obiettivi economici e politici - più salario, meno orario,

rifiuto del lavoro - opposti a quelli delle burocrazie sindacali, in una

parola, la nascita e lo sviluppo dell'autonomia operaia e il suo continuo

acquisto di egemonia su ampi strati e settori proletari, tutto questo mise

in campo una profonda contestazione della legittimità dello stato fino a

configurarsi come crisi. La distanza tra la nuova composizione tecnica e

la "razionalità" delle fabbriche del nord non poteva essere più grande.

L'operaio massa aveva partecipato al grande movimento delle occupazioni

delle terre degli anni '50; proveniente dal sud Italia che ha sempre

conosciuto la promessa dello sviluppo e mai la sua realizzazione, quando

giunge nei luoghi dove materialmente si produce la ricchezza sociale non

accetta la disciplina di fabbrica, né alcun controllo politico o

sindacale, ma mette in atto il rifiuto del lavoro di merda a cui è

sottoposto. "Rude razza pagana", come fu chiamata, entra in rotta di

collisione con l'operaio di mestiere, il vero riferimento delle

istituzioni storiche del movimento operaio. E infatti il suo è il tempo

non della produzione, ma della lotta, dell'insubordinazione di chi non

delega perchè sa che il suo è un linguaggio e una visione delle cose

totalmente differente dalla logica produttivistica del padrone, del

sindacato, del partito. L'operaio massa non sa che farsene del socialismo

di stato, della politica dei sacrifici, dell'etica del lavoro. Oppone il

rifiuto del lavoro perchè è cosciente che così sabota il profitto, non

vuole lavorare otto ore legato alla catena, tuttavia vuole godere dei

vantaggi dello sviluppo, vuole tutto e subito, senza mediazioni. E

soprattutto non vuole riprodursi come forza lavoro fordista. La sua

estraneità alle varie articolazioni del potere dipende da questo rifiuto

dell'alienazione mentale e della fatica fisica. Non è disposto a mediare

perchè in gioco è la sua vita.

La composizione che culmina nel '77 è affatto diversa. Ha visto la

parabola del keynesismo abbassarsi man mano, ha vissuto sulla propria

pelle la fine del socialismo del capitale, ha percepito l'avvento del

liberismo, il suo nichilismo, il suo principio di esclusione

generalizzato. Mentre i soggetti del '77 vedono delinearsi la nuova realtà

e accendono il conflitto, la sinistra storica continua ad insistere sulla

politica dei "sacrifici" e sul compromesso storico finalizzati ad una

ristrutturazione del keynesismo: almeno, questo afferma nel suo discorso

pubblico.

[...]

Il Pci poteva sì riuscire a impedire la saldatura tra l'operaio massa e la

nuova composizione di classe "non garantita": ma ciò non poteva essere

considerato come acquisito una volta per tutte. All'interno di questo

quadro, apparentemente senza uscita, il Pci fece la sua scelta che

consisteva nella repressione vasta e profonda del movimento antagonista.

Dal lato politico, Lama e Berlinguer accettarono in pieno la politica dei

"sacrifici" (tra i quali c'erano flessibilità e mobilità per la forza

lavoro e tagli alla "scala mobile"). Si trattava di un uso politico della

crisi, vista come l'unica via di uscita, che contemporaneamente avrebbe,

determinando un processo ristrutturativo delle imprese e delle strategie

del capitale, scompaginato la composizione dell'operaio massa e dato forza

al percorso della precarizzazione della forza lavoro. Questa strategia

veniva elaborata tenendo presenti una serie di variabili in campo: il

futuro sviluppo del capitale a livello internazionale, la crisi ormai

irreversibile dei Paesi socialisti (Berlinguer aveva parlato della "fine

della forza propulsiva della Rivoluzione d'Ottobre"), l'evoluzione della

realtà bipolare Usa/Urss. La classe dirigente del Pci pensava anche alla

eventualità della fine della forza propulsiva del keynesismo? E' certo

che il liberismo dava già segnali di presa della realtà ; il Pci, rimane

innegabile che si preparava, seguendo la tradizione togliattiana, a

ripristinare un ferreo controllo sulla classe, per potere avere campo

libero per affrontare, quale che fossero le nuove situazioni interne e

internazionali, il nuovo corso.

[...]

Farsi Stato e reprimere duramente il movimento del '77 si inserisce in

questa complessa partita. I tentativi di controbattere il movimento sul

lato dell'analisi, erano stati fatti e culminarono, lo vedremo fra poco,

nell'operazione condotta da Asor Rosa.

Tentativi che fallirono. Il movimento aveva elaborato al suo interno

potenti "armi della critica" attraverso la rivisitazione della storia del

movimento comunista del Novecento e del pensiero di Marx. L'operaismo era

un'arma formidabile, il leninismo rivisto dell'organizzazioni

(avanguardie non più esterne alla classe, ma interne alle lotte), avrebbe

lasciato, con lo scioglimento di Potere Operaio e Lotta Continua, poi

spazio alle forme più conseguenti della democrazia diretta; più in

generale l'intelligenza, la forza creativa, l'innovazione messe in campo

avevano un'enorme forza di penetrazione e di diffusione. Se lo stato

vedeva nel movimento un formidabile avversario sul lato della legittimità

e pertanto decise di spostare il confronto sul piano militare dove era

oggettivamente più forte, il Pci, che vedeva nel movimento un nemico

tanto più temibile quanto più questo attaccava la sua tradizione che

consisteva in un marxismo scolastico e una pratica piattamente

riformista, decise per la repressione. Due visioni inconciliabili si

scontravano: stalinismo contro democrazia diretta; marxismo

terzointernazionalista contro operaismo; etica del lavoro (il capitale, i

sindacati ed il socialismo reale, dunque) e rifiuto del lavoro

capitalistico (sganciamento del salario dalla produttività nella

progettazione di una società che trova il suo principio costitutivo non

nel profitto ma in un rapporto positivo con la natura e con gli esseri

umani).

Come dopo la Liberazione, la liquidazione del movimento partigiano

costituì la precondizione per il controllo del partito sulla classe, anche

se questo significava sacrificare le forze che avrebbero potuto innestare

un processo di profondo rinnovamento della società , così nel 1977 la

liquidazione del movimento antagonista costituiva la precondizione della

pace sociale anche se ciò doveva significare la criminalizzazione di

un'intera generazione e del suo immenso patrimonio di intelligenza, di

innovazione e di generosità.

[...]

Laboratorio del precariato sociale CRASH! |